深耕针灸作用机制与临床研究近 40 载,宋小鸽的科研脚步从未因退休而停歇。曾经,她是校园里穿梭于实验室、伏案研读文献的科研骨干,用学识推动学校针灸学科建设,甘当提携后学的 “铺路石”;如今,这位银发学者仍保持着每天 3-5 小时的文献研读习惯,哪怕忘了灶上的锅、戴着颈托,也不愿错过前沿研究 —— 这份对科研的热忱,让她在离岗后继续释放专业价值,生动诠释着 “老有所为、余热生辉” 的初心。

为科研 “续航” 夯基

科研之路从无终点,唯有持续学习才能跟上前沿。退休后的宋小鸽深知,要保持专业能力不滞后、有创新,“活到老学到老” 是必由之路。她始终瞄准针灸学科机制与临床研究的前沿方向,坚持更新专业知识、学习新科研方法,让自己的学术视野始终与领域发展同频。

查阅文献是把握国内外研究现状与趋势的关键途径,宋小鸽对此从不懈怠。退休以来,她平均每天要投入 3-5 小时研读科研资料,沉浸其中时常常忘了周遭 —— 偶尔专注到忘记灶上的锅,导致锅烧干的情况时有发生;即便颈椎病发作,不得不戴着颈托,只要遇到几篇感兴趣的最新文献,她也会一口气读完并做好摘要,生怕耽搁片刻,随后第一时间分享给学生们参考。

“只有坚持学习,才能在科研方法、思路上有指导后辈的底气。” 宋小鸽的坚持,不仅是为了自我提升,更是为了将积累转化为助力 —— 让自己的科研优势在专业人才培养中发挥作用,为学校针灸学科的人才梯队建设默默蓄力。

做后辈科研路上的 “引路人”

“宋老师,这个项目申报思路我总理不清”“论文数据分析遇到瓶颈了”…… 每当青年教师或学生带着科研困惑找上门,宋小鸽总能凭借扎实的文献积累与开阔的研究视野,给出精准指导。她会细致讲解领域热点与趋势,梳理科研思路与方法,尤其注重帮大家完善从 “问题” 到 “结论” 的逻辑链,还会分享项目书撰写的实用技巧,让后辈少走弯路。

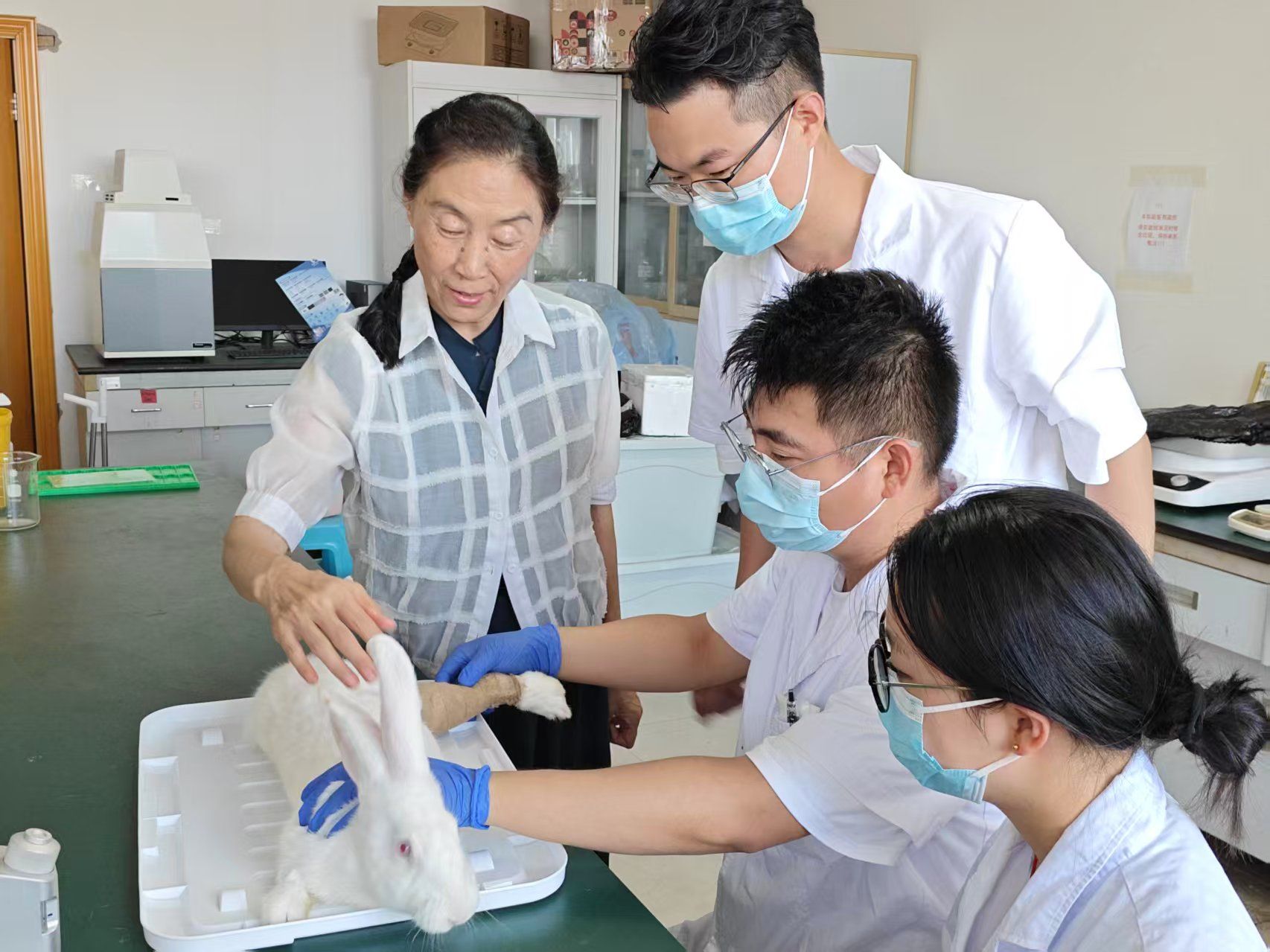

学生们遇到实验或论文难题打电话请教时,宋小鸽更是 “随叫随到”—— 哪怕正在做饭,她也会立刻关掉灶台火,耐心答疑,有时一聊就是几小时。“听宋老师讲完,思路一下子清晰了,知道下一步该怎么做。” 这是学生们常说的话。若遇到实验操作类问题,宋小鸽都会尽快从家赶到学校。每当她走近实验室,总能听到学生们不约而同的呼唤:“宋老师来了!宋老师来了!” 这一声声期待,让她更觉教师责任之重,随即投入工作,一边讲解实验步骤,一边动手示范,常常和学生们一起忙碌到深夜才回家。

科研之路满是荆棘,失败是常事。当青年教师或研究生拿着退稿通知、或是告知项目申报失利时,宋小鸽从不说责备的话,只坚定地说:“我与你们成功共享,失败共担,科研路上我愿与你们同行!” 她会陪着大家一起找问题、析原因,更会传递 “不怕失败、坚韧不拔、从头再来” 的科研精神,帮后辈重拾信心。

以成果书写担当

多年的坚守与付出,让宋小鸽的 “余热” 绽放出耀眼光芒。近年来,她指导青年骨干与研究生开展多项科研实验,协助完成多个国家级、省部级科研项目;指导他们撰写的多篇论文,成功发表于 Medline、SCI 收录期刊;她还参与指导 10 余名研究生顺利毕业,为学科人才培养交出亮眼答卷。凭借在领域内的影响力,宋小鸽入选 “2024 中国知网高被引学者 Top5%”,还多次受邀担任《Journal of Neuro Engineering and Rehabilitation》《Brain Imaging and Behavior》《Mediators of Inflammation》等国际期刊的审稿专家,为学术同行把关。

针灸戒毒康复作用机制与临床研究是学校的特色研究方向之一,而推动中医药服务标准化、规范化,对传承创新发展中医药意义重大。正因宋小鸽在我国针灸戒毒康复领域的研究影响力与临床实践成果,中国标准化研究院服务标准化研究所特别邀请她作为主要研制人,参与《毒品戒断综合征针灸技术规范》团体标准的编制(个人排名第 3,学校排名第 2)。该标准于 2024 年 7 月 1 日公开发布,7 月 15 日正式实施,如今更在 “中国 — 南非针灸戒毒临床实践标准合作与海外应用” 国际合作项目中被借鉴,既产生了显著的社会经济效应,也为学校针灸学科建设增添了重要成果。

从在岗到离岗,宋小鸽始终以党员的标准要求自己,“离岗不离党”。她在老有所学中,将一生积累的知识、经验、智慧,连同退休后的空闲时间悉数奉献;在点滴行动里,传递着对科研与生活的热爱,更彰显着 “校兴我荣” 的主人翁责任感。于淡泊中坚守初心,在平凡里追求卓越,在奉献中拥抱幸福 —— 宋小鸽用持续学习与不懈付出,让微弱余热在实现个人价值与学校发展的良性互动中,熠熠生辉。(组织部、离退休工作处/供稿 宣传部/统稿)