清晨的阳光漫过安徽中医药大学教学楼的窗棂时,许晶晶已抱着厚摞教学资料快步穿行走廊。刚结束上午英语课,她来不及喝口热茶,便赶去对接新站区妇联工作,为下午社区活动敲定细节。“每天时间像按了快进键,” 她笑着捋顺发丝,眼底满是坚定,“但学生求知的眼神、居民满意的笑容,让所有忙碌都有了意义。”

融文化于课堂,让语言 “活” 起来

“语言不是孤立的知识,它背后是文化和思维方式。”作为人文与国际教育交流学院的老师,许晶晶常常这样对学生说。在教学工作中,她始终探索如何将中医药文化自然融入英语课堂,意识到简单的知识叠加难以真正触动学生,必须找到文化深处的共鸣点。为此,她查阅了大量中西文化对比的文献,不断尝试在课堂上引导学生用英文讲述中医经典故事、模拟问诊场景进行对话练习,让语言学习渗透文化的温度。

“跨文化教学不是简单的‘英语+中医’,而是要搭建一座理解的桥梁。”她在教研笔记中写道。课堂上,她逐步引导学生对比中西医思维差异,分析语言背后的文化逻辑。有学生在课后反馈:“原来每个术语背后都站着一种哲学,这样的英语课有了不一样的深度。”

这个过程并非一帆风顺。有时精心设计的讨论遭遇冷场,有时文化概念的转换难以精准。但她始终相信,“只有让学生感受到文化之间的对话,语言才真正‘活’起来”,并常常微笑着说:“教学本就是一场探索,我和学生都在路上。”

在完成常规教学任务之余,许晶晶将大量时间投入到教科研工作中。她反复修改课件,电脑里存满了多版修改稿。近五年,她主持了教科研项目7项,均围绕中医药文化国际传播这一主题展开。

走街串巷送服务,让温暖 “驻” 社区

自2023年12月兼任新站高新区妇联副主席以来,许晶晶的日程里增添了更多“校外行程”。她频繁利用课余时间往返于学校与社区之间,手机中存满了各类活动策划草案和联络名单。目前,她已牵头组织了13余场活动,涵盖社区义诊、传统文化体验、政策宣讲和就业辅导等多个方面。有同事提醒她“别太累”,她笑着回应:“没事,能帮上忙,就挺好。”

2024年初,她顶风冒雪参与磨店家园同德苑困难家庭的走访慰问,不仅送去保暖物资,还耐心倾听居民诉求,细致了解他们在医疗、取暖等方面的实际困难,为后续精准帮扶提供了重要依据。

与此同时,为积极拓展校企地合作空间、促进优质社会资源向办学实践转化,在我校与新站高新区联合举办的“‘新’耀‘人’才 ‘职’等你来”校园招聘会中,许晶晶积极协助联络多家单位、参与流程设计与现场协调,推动活动成为校地协同推进“人才兴皖”战略的重要举措,为学生实习与就业渠道的拓展提供了有力支持。

拓服务新场景,让价值 “显” 出来

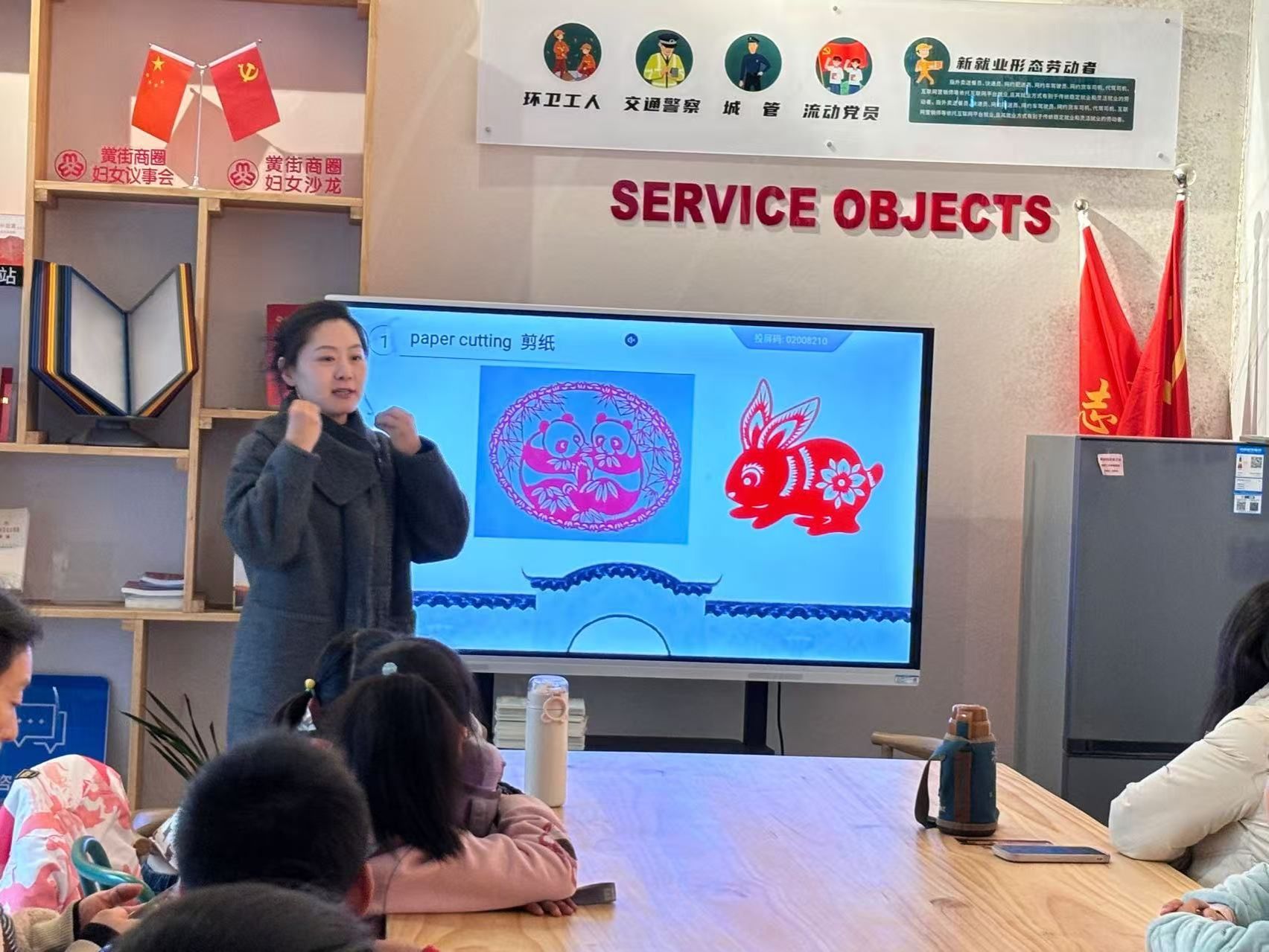

“三八”妇女节表彰大会、少儿英语趣味课堂、非遗文化体验活动……许晶晶策划的活动总是充满欢声笑语。孩子们举着自己制作的香囊用英语介绍功效,阿姨们练完五禽戏好奇地询问动作的英文表达,她总是耐心回应每一个人。

2024年“九九公益日”期间,许晶晶联合新站高新区妇联副主席袁亚美,协同校内多部门,通过线上线下联动方式,成功为13名贫困女大学生筹集助学金。今年以来,她的服务范围进一步延伸,组织了“中医药文化进校园”“中医药文化进企业”等活动,并多次接待中小学生参观学校中药资源馆。同办公室的老师常说:“看她每天像个陀螺一样转。”尽管工作繁忙,她总是微笑着说:“都是小事,能多做一点是一点。”

穿梭于校园与烟火街巷之间,奔忙于教书育人与社区服务一线,许晶晶老师以一名共产党员的赤诚与担当,生动诠释了师者情怀与服务精神的高度统一。“教育者的舞台不仅在讲台,更在需要我们的每一寸土地。”她如是说。这份扎根大地、无私奉献的执着坚守,正是新时代高校党员教师学为人师、行为世范的生动写照。(组织部、人文与国际教育交流学院/文 宣传部/统稿)