【编者按】党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把中医药摆在更加突出的位置,以前所未有的力度推进中医药改革发展,引领中医药事业取得历史性成就。尤其是近十年来,随着国家和省委省政府各项利好政策的颁布,安徽中医药大学迎来发展的春天。即日起,学校新闻将推出“安中医这十年”专栏,聚焦“振兴中医药,大学怎么干”大讨论、大谋划、大行动,总结这十年来安徽中医药大学的能级之变、位势之变、创新之变、风气之变。

千秋基业,人才为本;国以才兴,校以才立。2022年是学校实施“十四五”规划的关键之年,按照对标“双一流”,建设“地方特色高水平大学”的总体要求,学校全面推动内涵发展,构建导向明确、重点突出、点面结合、特色鲜明的人才队伍建设体系,不断优化提升师资队伍结构和水平。

一、这十年全面加强党管人才,谋划布局绘蓝图

学校党委始终坚持和不断加强对人才工作的全面领导,不断深化人才发展体制机制改革,是学校打造一流人才队伍的根本遵循与保证,通过“振兴中医药,大学怎么干”大讨论、大谋划、大行动为契机,建立起识才、爱才、用才、容才、聚才的软硬环境,把各方面优秀人才培育出来、吸引进来、凝聚起来,增强各层次各类型队伍的创造活力和内生动力。

2020年学校党委谋定开创“安徽中医药大学人才兴校战略”,每年组织召开人才工作会议,不仅为“十四五”期间人才工作描绘了宏伟蓝图,更指明了清晰的目标与路径,不断引领实施“人才引培八项计划”及“人才引进六项配套工程”,靶向引进和精准培养一批国内外学术界有影响力的领军人才;优中遴选和带动引领一批学科带头人和后备人选;合力打造和不断汇聚一批医德高尚、医术精湛、创新意识强、在国内有影响的中医药“名医名师”,集中聚焦和全力支持一批专业基础扎实、具有发展潜力的中青年骨干教师和优秀青年教师和医生。通过不断深化完善“人才兴校战略”,学校奋力开创新时代人才工作新局面。

2020年7月学校党委召开第一次人才工作会议

为了进一步强化党管人才的实施实效,学校成立由党委书记和校长任组长的人才工作领导小组,随时听取人才工作汇报、研究人才工作,多次组织召开高层次人才代表座谈会,开展人才队伍建设专题调研,建立校领导联系人才制度,对各级各类人才的各类需求和热切期盼予以及时研究、及时回应、及时解决。

二、这十年汇聚中医药菁英,开创招才引智新篇章

正所谓“种下梧桐树,引得凤凰来”。一方面,学校始终坚持需求导向,加大人才引进力度,完善引才政策,拓宽引才渠道,活化引才机制,优化引才环境,2018年以来,学校通过《引进高层次人才实施办法》《博士人员招聘管理办法》《师资储备计划实施办法》等多层次多渠道引进人才,为了能够聚集人才、稳定人才、提升人才,开展各类人才项目的指导和评审,在安居落户、科研经费、研究生招生指标、平台建设、团队支撑等方面给予支持,做好“搭窝筑巢”基本功。

另一方面,学校始终坚持人才外引与内培同频共振,尊重人才个性化和多样化的特点,先后制定出台《学历提升计划》《国内外访学研修办法》《校聘职称实施办法》等人才队伍建设培育计划,针对不同发展阶段人才队伍的成长特点,构建覆盖全面、相互促进的阶梯式人才培育体系,为教师在不同发展阶段提供引导和支持,营造协作、开放的学术环境和宽松、优越的工作条件,加速打造人才高地,培养青年俊才。

学校现有教师(含兼岗)总数达772人,年龄在45岁以下教师554人,占比71.8%;具有高级专业技术职务的教师342人,占比达44.3%;具有博士学位人员253人,较十年前增长56.2%;具有海外学习经历教师57人,较十年前增长了三倍。十年间,学校共引进博士162人,其中31人符合校内四类人才标准,35人符合校内五类人才标准,引进海外留学回国人员29人。

习近平总书记强调,“中国教育是能够培养出大师来的”“我们要有这个自信”。近年来我校成功培养出众多杰出的中医药“名师、名家” 自然也有着培养人才的自信。学校通过深化构建“中医思维+”的育才模式,不断探索如何创新人才工作机制,继续加强拔尖中医药人才培养,增强学科发展动力。2022年7月学校聘请国医大师、中国工程院院士王琦为学校名誉校长为学校高质量发展注入强大动力,十年间累计柔性引进1名院士,推荐获评国医大师3名,全国名中医4名,岐黄学者1名,青年岐黄学者2名,教育部高等学校教学指导委员会委员4名,全国中医药高等学校教学名师2名,皖江学者特聘教授1名,青年皖江学者3名,安徽省杰青5名,安徽省省中医药领军人才11名,享受国务院特殊津贴专家7名,省学术与技术带头人18名、后备人选6名,省特支计划10名,8个安徽省115创新产业团队,3个安徽省高校领军人才团队。

2022年7月国医大师、中国工程院院士王琦受聘我校名誉校长

校党委书记王琦等与2022年新入选国医大师韩明向,全国名中医曹恩泽、胡国俊、杨骏合影

三、这十年典型辈出,奋进新征程建功新时代

中医药抗疫,彰显新时代的担当,有这么一位年近九旬的老人,不顾耄耋之年,数次前往抗疫一线,针对疫情辨证施治,开具中药处方。这位数次亲临防疫第一线的老人就是国医大师徐经世,徐老出生于中医世家,行医济世60年,善攻疑难杂症,功底深厚,圆活变通,对内科杂症有独到的诊治方法,2014年他获第二届“国医大师”荣誉。如今年近九旬,徐老仍坚持临床一线,自新冠肺炎疫情暴发以来,徐老一直关注形势发展,作为抗疫专家组成员,徐老参与指导《安徽省新型冠状病毒肺炎中医院治疗专家共识》的撰写和出台,在新冠肺炎的治疗中,中医药发挥了重要作用,安徽确诊病例中中医药参与救治比例超90%,最高时达到99.8%,坚持“中西医结合、中西药并用”的治疗方案效果明显。

国医大师徐经世临床带教问诊

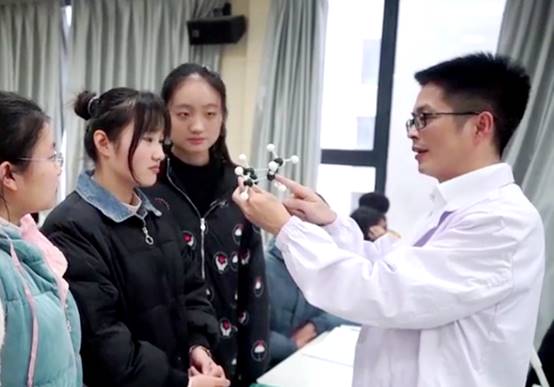

2021年7月,由教育部高等教育司指导、中国高等教育学会主办的首届全国高校教师教学创新大赛全国赛在复旦大学举行,我校药学院方方教授率领的《有机化学》课程团队经过学校、省赛的层层选拔,最终代表安徽省获得全国正高组个人二等奖。“教师不能仅仅是一名教书匠,还要做一名育人的良师。”这是有机化学课时,方方教授对同学说的话。在同学们的眼中,方方教授上课一丝不苟,教学深入浅出,上他的有机化学课,不仅能够夯实专业知识基础,更是打开课程兴趣的钥匙。同时方方教授是一名严师,课前提问、检查笔记、课后讨论是“必选项目”,干净的白衬衫,标准的普通话,如篆刻般的利落板书他的课堂形象让同学们印象深刻,经过有机化学课程的学习,同学们终于体验到一位有情怀、有方法、有魅力的教学名师的风采。

药学院方方教授课堂教学

“学校不仅是安居立业的宝地,更是推动科研工作的好平台”这是我校引进人才青年皖江学者李真宝研究员的肺腑之言。自2018年来校至今,李真宝瞄准世界科技前沿,致力于RA炎性相关细胞和炎性微环境调节的纳米递送系统理论创新与应用研究,结出累累硕果团队重要研究成果相继在Journal of Controlled Release等国际顶级学术期刊上发表,研究团队在RA治疗的纳米疗法分为种子调节纳米疗法、土壤重塑纳米疗法和协同纳米疗法进行深入的研究,并对炎性相关种子(内皮细胞、巨噬细胞、中性粒细胞、APC、成纤维细胞和OCs)调节纳米递送系统、RA土壤(NO、cfDNA、ROS、缺氧以及炎症相关的淋巴因子、趋化因子和细胞因子)重塑纳米递送系统以及种子-土壤协同调节纳米系统(时空级联响应疗法和一体化纳米治疗疗法)提供了有力的理论支持。

青年皖江学者李真宝研究员做科研讲座

一颗赤子心,为生命续航的“安徽好人”杨才宽,从2000年12月6日第一次献血到现在,无偿献血150多次,累计献血总量达一万多毫升,相当于全身血量的2倍多。每次参加献血,杨老师都尽量不让别人知道,免得让身边人担心。杨老师妻子摇着头说:“我支持他献血,但是两周献一次太频繁,毕竟现在不是20年前的身体状况了。心疼他,可是劝他又不听。无奈之下给他的领导打电话,希望大家一起劝劝他,这多年默默献血的事,才被学校知道。”杨老师是《思想道德修养与法律基础》任课教师,凭着深厚的法律基础和生动的课堂教学,深受学生喜爱。杨老师说:“在大学里,做学问不是最难,难的是能成为大学生精神上的导师,在课堂上,传授知识不难,难的是如何帮助大学生树立坚定的人生信仰,这也是我献血的初心和坚持的源动力。”

“安徽好人”杨才宽展示所获荣誉

四、这十年顺势而为抢抓机遇,干事创业正当时

济济多士,乃成大业;创新之道,唯在得人。十年来,安中医已成为人才观念不断更新,人才总量稳步增长,人才结构日趋合理,人才素质明显提升,人才竞争力显著增强,人才工作机制日趋完善,人才环境明显优化,人才活力得以释放的一片热土,安中医和谐融洽、发展共享、包容开放的良好人才环境已初步形成,安中医助推“双一流”建设的人才支撑已初具规模。

面向新征程,学校主动将融入中医药振新发展新格局,抢抓省局共建中医药大学的好时机,努力推进学校“双一流”建设,时刻牢记人才是引领事业发展的关键,以博达的胸怀,融汇江海的气魄,广聚四方英才,坚定不移实施“人才兴校战略”,持续推进 “人才引培八项计划”及“人才引进六项配套工程”,为建设特色鲜明的一流中医药大学书写更加恢宏壮丽的时代新篇章。(徐天馥/文 方晓/审核 刘晨/编发)