【编者按】为全面落实立德树人根本任务,全面深化本科教育教学综合改革,学校以迎接新一轮本科教育教学审核评估为契机,加快推进学校人才培养质量保障体系建设,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强。学校官网推出“本科教育教学审核评估学院巡礼”系列专题,宣传推广各学院在专业建设和教学改革中的举措与成效、特色与优势,共同推动本科教育教学高质量发展。

安徽中医药大学药学院是全国高等中医药院校药学类专业较为齐全的药学院系之一,也是全国最早同时拥有中药学、药学两个一级学科的院系。现有中药学、药学、制药工程、药物制剂、食品质量与安全、生物制药6个本科专业,其中,中药学、药学、制药工程3个专业为国家一流本科专业建设点,药物制剂专业为安徽省一流本科专业建设点,食品质量与安全、生物制药专业为安徽省新兴专业。

学院以习近平总书记系列重要讲话为根本遵循,围绕培养“促进中医药传承创新发展”的中药人才,将实践育人融入学校人才培养大格局、思政教育大体系中,积极拓展学生实践的平台,探索特色实践育人之路,创建了“沁馨药苑”实践育人品牌,形成了能识药、能辨药、能用药、能制药、能创药的“五能”中药人才培养特色。

1974年,建立药学系,开始招收药学专业本科生;1979年,开设中药学专业;1993年,获批中药学硕士学位授权点;1994年,招收留学生;1997年,与合肥工业大学在全国率先联合创办制药工程专业,并开始招生;2001年,开设药物制剂专业;2004年,开设中药资源与开发专业;2012年,开设食品质量与安全专业和药物分析专业;2013年,获批中药学一级学科博士学位授权点;2014年,开设生物制药专业;2020年,建立中药学一级学科博士后科研流动站;目前已经形成了本-硕-博人才培养层次。

现有省级以上重点学科6个,其中,中药学学科为安徽省Ⅱ类高峰学科,药学学科为安徽省高峰培育学科;ESI排名全球前1%学科1个。学院现有教师164人,高级职称104人(正高57人),博士学历102人。建有中药学国家教学团队1支,省级科技创新团队8支,省教学团队6支。博士学位授权点1个、硕士学位授权点11个,本科专业6个,在校生3633人,其中,本科生2593人。

一、人才培养特色

“党建双创”引领“红专并进”。学院依托全国首批“大思政课”实践教学基地、全国党建工作样板支部、全国高校“双带头人”教师党支部书记工作室,推行“党委筹划、支部推动、党员示范”的工作模式,开展“四岗四促”实践,构建“专家引领、骨干示范、青年成长、学生成才”的培养体系,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,精心组织马克思主义经典诵读和大学生讲思政比赛,深入挖掘药用植物学等课程思政元素,引导学生立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,涌现出以方虎强为代表的一批同学,先后分别获“中国大学生自强之星”“省百优大学生”“省研究生党员标兵”“省三下乡活动优秀个人”“省青年志愿者优秀个人”等荣誉称号。

“学思研用”突显“五育并举”。通过“学思结合”“学研结合”“学用结合”,着力将德智体美劳的“单弦独奏”升华为“五育融合”的“交响乐”,构建促进大学生全面发展的“三全育人”实践育人体系,形成了“五育”特色品牌活动。思想导航:坚持思政课程与课程思政同向同行,学院课程思政成效多次获得主管部门肯定认可,在学校“马克思主义经典诵读”“大学生讲思政”等特色思政课程实践竞赛活动中多次取得佳绩;专业塑才:经常开展“我与教授面对面”“学业启航”“职场导航”“药苑之星”“校企合作班”等活动,多方提高学生专业素养;健康阳光:坚持开展院运会、运动员冬训、春训,在学校体育运动会上多次取得团体第一的好成绩;陶冶情操:创办“四季药苑”月刊、中医药文化节、红色电影观影,组织“每日一药”科普、“心灵树洞”等活动,提升学生文艺素养;快乐劳动:开展“我的药园我做主”“认领责任田”“劳动教育周”“雷锋月”、文明宿舍评选活动,培养学生劳动意识。

“润物无声”铸造“沁馨药苑”。精心打造“沁馨药苑”,“沁”以润物无声、“馨”以芳香绽放。学院中药资源中心和大学生示范教育社区创新工作方法、打造品牌特色,为提高学院实践育人、文化育人水平发挥了重要作用。中药资源中心被国家中药资源中心列为分中心,被安徽省评为“科普教育基地”“爱国主义教育基地”。中心和社区积极组织学生长期参与全国中药资源普查、开展大学生中药资源科学考察、坚持举行中医药“三下乡”“进中小学校园”“药园志愿养护劳动”等活动,被中国青年网等媒体报道100余次。

“守正创新”培养“五能人才”。经典导读固本寻源,全国首编规划教材《神农本草经导读》《本草典籍选读》,设立专门课程传承本草经典,融入中药思维传承要素,增强学生中医药思维和专业自信;躬行实践强化技能,坚持40余年的“药用植物”黄山野外实训、“中药鉴定学”亳州中药材大市场实习,全面提升学生“五能”本领,中药学专业人才培养模式获省教学成果特等奖;科技反哺拓展素质,依托中药学省Ⅱ类高峰学科,3个省重点实验室,将科技前沿融入教学内容,培养学生严谨认真、开拓创新的专业素质;训赛结合提升能力,以“赛训结合,以赛促学,以赛促教”为目的,设立药苑之星大学生科技创新项目基金,举办中药学专业大学生知识技能竞赛,提升学生求知欲和科研兴趣;社会服务厚植情怀,依托本学科社会服务特色,吸收学生参与本省中药资源普查、本地道地药材保护利用工作,一批优秀的毕业生在此过程中扎根基层留在地方工作,服务地方中药产业发展,孕育学生学以致用、奉献社会,融入时代发展的专业情怀。

“理念为基”彰显中医药“文化自信”。创办了“沁馨”中医药文化节,以师生共参与的“嘉年华”式活动,感受中医药文化之美,品味中药本草芬芳。着力以文化人,共同建设中医药文化飘香的杏林校园,打造了“沁馨”中医药文化社区,搭建沁馨堂、沁馨亭、闻道亭、杏林园等,形成“药苑一品”,花香药香书香沁人心脾,润物无声。开展中医药文化进中小学校园、进居民社区、进农村基层活动的“三进”活动,获第五届中国青年志愿服务项目大赛铜奖、省第五届青年志愿服务项目大赛一等奖。以中药专业学生为实践主体,走出校园,面向省内全社会开展“有药味”“有温度”的文化传播和志愿服务类实践育人活动,在传承和传播中医药文化过程中,不断提升对中医药文化的认同感和归属感,不断增强对中华优秀传统文化的自豪感和自信感。

二、人才培养成效

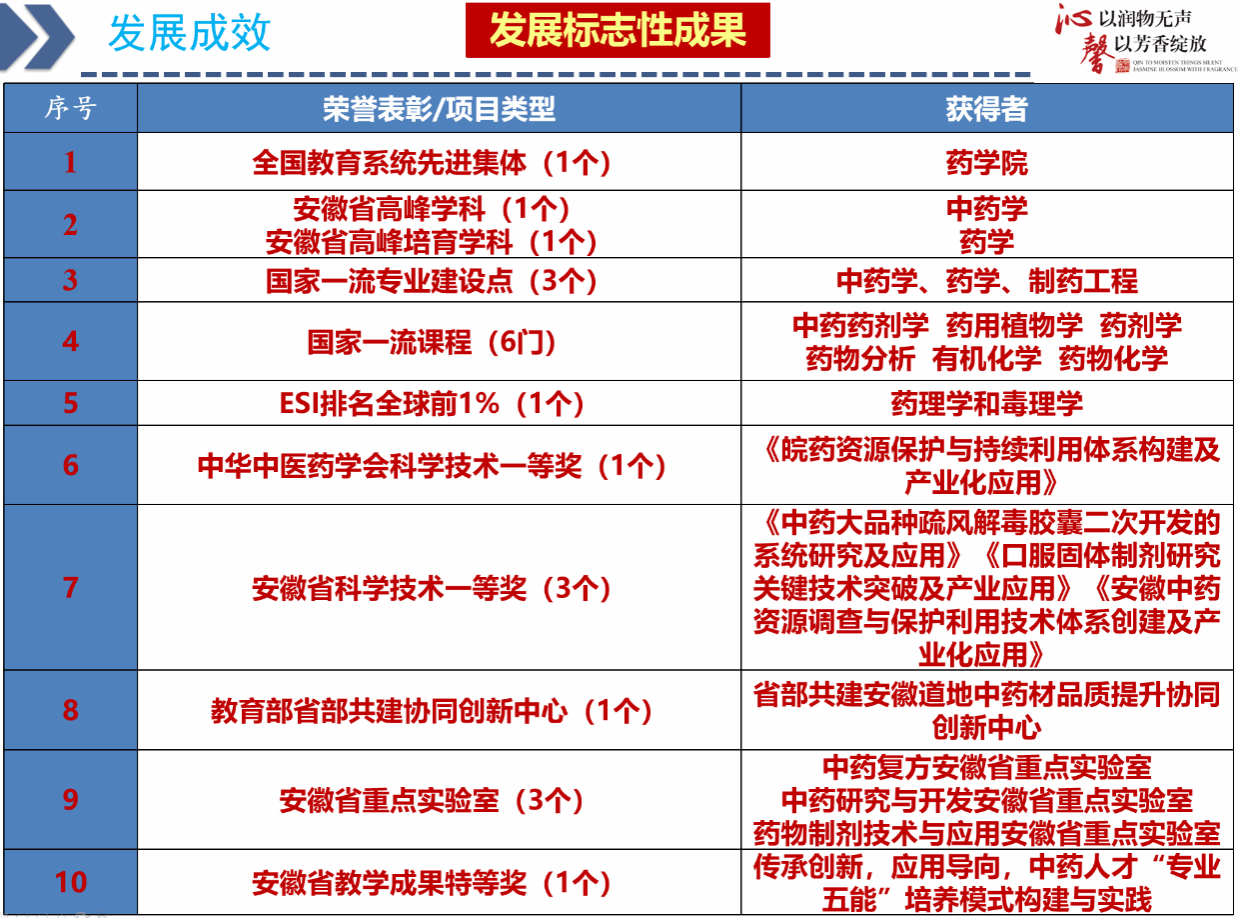

学院为全国教育系统先进集体、省先进基层党组织、省党建工作标杆院系、省思想政治工作示范点、省第二批“三全育人”综合改革试点院系、省“五四”红旗团委,现有“全国党建工作样板支部”、全国高校“双带头人”教师党支部书记工作室、全国首批“大思政课”实践教学基地、省委组织部首批“领航党组织”、首批省高校“五星级党支部”、省研究生样板党支部;“沁馨药苑”大学生教育示范社区获省“三全育人”试点省暨高校思想政治工作能力提升项目。“沁馨”学风涵养工作室获批中国科协立项。

拥有3个国家一流专业,6门国家一流课程,1个国家级教学团队。5年来,学院共获得省级及以上实践教学建设与改革类质量工程项目58项。其中,“传承创新,应用导向,中药人才‘专业五能’培养模式构建与实践”教改成果荣获省教学成果特等奖;“‘实地-实物-动态’三位一体的药用植物实践能力体系的创建与应用”教改成果荣获省教学成果一等奖。刘雅蓉、方方老师连续两届全国高校教师教学创新大赛分获一等奖及二等奖。

中药学学科于2019年获批省Ⅱ类高峰学科,入选省冲击“双一流”支持建设学科。拥有中药学博士后科研流动站、中药学一级学科博士学位授权点、11个硕士学位授权点、6个省级以上重点学科、3个省重点实验室。药理学和毒理学ESI排名全球前1%。5年来,获省部级以上项目150项,横向项目154 项,其中国家自然基金区域联合基金、国家科技重大专项各1项。获省级以上科学技术奖15项,其中省科技进步一等奖3项,中华中医药学会科学技术一等奖1项,发表SCI收录科研论文557篇,申报专利87项,已获授权58项。

充分发挥学科专业优势,积极服务地方经济社会发展。深化校企、校地合作,推进成果转化,产学研合作项目67项;与地方政府、企业等共建科研平台16个;推动并实施“十大皖药”产业示范基地提升工程。主导皖药发展规划,推进产业精准扶贫,助力地方乡村振兴。主持完成全国中药资源普查在本省的普查工作;选派党员专家博导作为科技特派员进驻基层,开展技术指导与培训,2022年,学院3位教师荣获“省优秀科技特派员”称号,中药产业脱贫攻坚和助力乡村振兴成效显著。

5年来,学院学生在省级以上学术科技竞赛中获奖112项,连续两届获全国大学生制药工程设计竞赛一等奖,全国医药院校药学/中药学世界大学生创新创业暨实验教学改革大赛特等奖2项,全国医药院校药学/中药学专业大学生实验技能竞赛特等奖、一等奖各1项等,在2023年3月安徽省首届大学生讲思政课决赛中,学院2020级药学(1)班宋帮玉、汪梦琴同学荣获特等奖。学院2021届本科毕业生最终就业率94.64%,2022届本科毕业生最终就业率95.84%,在教育部就业工作布点监测中获得肯定。学院毕业生以综合能力高、动手能力强、实践上手快广受用人单位好评。

药学院将以新一轮本科教育教学审核评估为契机,聚焦“以本为本”,推进“四个回归”,进一步落实立德树人根本任务,夯实人才培养中心地位,筑牢本科教育教学根基,为学院教育教学质量再上新台阶、为学校“双一流”建设作出更大贡献!(药学院/文图 胡卿/审核 刘晨/编发)